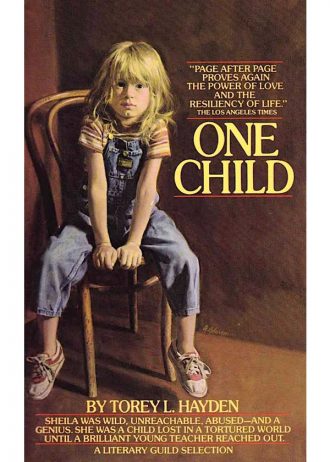

シーラという子

『シーラという子』は、初めから本だったわけではありませんでした。トリイはシーラと過ごした特異な時間を自分自身のために記録する個人的な物語としてこれを書きました。出版することを考えたのは、物語が完成してからでした。

『シーラという子』 はトリイの処女作で、出版を目指して投稿したのも初めてのことでした。物語そのものは、書き始めから書き終わるまでわずか 日間という非常な急ピッチで書かれました。トリイが 『シーラという子』を書き始めてからG.P Putnam’s Sons と出版契約を結ぶまでも、わずか 42日間でした。

『シーラという子』は、現在 28カ国語に翻訳され、一幕オペラ、日本語の人形劇、テレビ映画など、脚色版もいくつかあります。